半岛体育 bandaotiyu 分类>>

City Walk|赴一场云间漫步

半岛体育官方网站-百家乐棋牌返水最高平台 2025最新云影落进河心,便漾开半座城的旧梦。有人说这里是云的故乡,不然怎会有千年文墨,都带着棉絮般的软。柳丝垂处,听见鲈鱼在诗行里摆尾,大仓桥头的月光正把 云间 二字,绣进潮起潮落的衣襟.....

本篇推介将分南(松江老城)北(松江新城)两条路线展开介绍,两线千米。也许有读者会好奇,介绍松江新城,为什么还要讲松江老城呢?这是因为,早在21世纪初编制的《松江新城总体规划》中,就将沪杭高速公路(今称G60沪昆高速)南北两侧的老城区与新城区作整体考虑,并明确:每个城区形成各自的城市中心,构建相对完整的城市功能。

东西向的中山路最早是唐代华亭县内的一条通衢大道。有史料称其为“上海地区最早的一条城市道路”(此表述有待商榷)。至明代,随着松江城的发展,道路不断延伸,西起跨塘桥以东,东至华阳桥以西,本地人俗称“十里长街”。街宽2至3米,两侧民宅楼阁相望,店铺商肆相对,南北有108条街巷相交。

1928年6月23日下午,松江城厢筑路委员会在县建设局开第三次会议,讨论拆城及筑路事宜。会议决定,将贯穿松江城东西的主干路命名中山路。20世纪70年代前,松江县城只有中山路一条主要商业街,中山路也是松江政治、文化的中心。1973年,中山路以秀野桥和今通波塘桥为节点细分为三段——中山西路、中山中路、中山东路。

我们的第一条行走线路,就沿着拥有悠久历史的中山路走行。下面所附的是点位示意图。特别提醒:线路涉及点位极多,建议根据个人兴趣,有选择性地打卡。若有需要,可选择松江5路(中山西路沿线路(中山中路和中山东路沿线)短途接驳。

中山西路自玉树路起,至秀野桥止,全线位于仓城历史文化风貌区内,仍保留老街风貌,未作拓宽。行走路线中的大部分点位,即位于中山西路沿线及其西延长线上。

该桥始建于宋代,初名“安龙桥”,俗称“跨塘桥”。相传某年端午节时,人们挤于桥上观龙舟,因人太多,桥被压塌,明成化年间在旧址上重建一座石桥,也即现存的这座三孔石桥,因其为当时在华亭地区为规模最大的石桥,故得名“云间第一桥”。1986年修缮后,桥长40米,宽4.62米,桥顶距河面高约8米。

“云间第一桥”在历史资料上的门牌号是中山西路578号花园浜南。但用现在的地图软件找会发现查无此号,这是因为中山西路在玉树路以西的路段已成为“新城云水间”小区内部道路,但行人仍能直接穿行到桥头。目前,“云间第一桥”南多为破败的平房,少有人居住,且无配套设施,经此桥南北往来者寥寥。

过中山西路玉树路口后,请由下方人行入口继续向前约5分钟(也可经由沿河步道抵达)

原名永丰桥,始建年代不详,明天启年间重建为石桥。因桥南有松江府粮仓水次西仓,故俗称“大仓桥”,现为上海地区仅存的两座五孔石拱桥中的一座。该桥全长50米,宽5米,高8米,五拱不等跨,中拱最高,依次递减。

近两年,大仓桥北进行了一定规模的改造。开放式水岸广场上,文创市集、艺术表演等,吸引不少市民游客慕名而来。

位于中山西路382-386号,馆内主要展示一代曲圣俞粟庐和其子俞振飞的家谱、生平以及二者的诗词书画、讲学著述、音频视频资料等。

位于中山西路266号。这一基地还有另外一个“常用名”——杜氏雕花楼。杜氏雕花楼是松江地区为数不多的古代建筑雕刻之精品。雕花楼内有硬山式马头山墙、小青瓦、白粉墙,色调素雅,是典型的江南水乡民间古宅。第二进与第三进之二层有回廊相通,为走马楼格局。回廊处的绿植从二层垂落至天井,宛若绿色的瀑布。

基地现展示有大量松江地方非遗项目(如下表所示,数字标号代指所在楼层),并定期开展顾绣体验、皮影戏表演、江南丝竹欣赏等公益性传习活动。

龙舞(舞草龙)、锣鼓艺术(泗泾十锦细锣鼓)、皮影戏、新浜山歌、形意拳、余天成堂传统中药文化、上海米糕制作技艺、广利粽子制作技艺

位于中山西路203号,靠外侧是松江布商店,靠内侧则展示有不同纹理、用途的松江老布料。毗邻的抓马剧社内有陆军著作展。

位于中山西路71号,主要展示漕运文化和千年米历史。周末、节假日期间可体验做米糕、磨豆浆、打糍粑等传统手工艺项目。

笔者2020年首次考察仓城片区时,道路两侧房屋虽已完成居民动迁,却没有后续改造计划,加之人行道狭窄且不平,打卡体验不佳。2022年第二次考察时,路边墙面上增加了不少彩绘,但大体景致与2020年无区别。2025年第三次考察时,发现道路沿线开出了一些文创小店,部分老宅也启动了修缮工作。

2024年9月起,仓城·郎园Bridge项目开始实施。主创团队计划通过故事共生的运营模式,力求实现1+12的文化叠加效应,以创新内容延续建筑的生命力,将这片区域建设为能触摸历史、感知乡愁,兼具人文温度与当代活力的文商旅新地标,今年5月初的“青松生活节”已初显项目成效。至于后续建设效果如何,有待进一步考察。

中山中路自秀野桥起,至通波塘桥止,曾为松江最主要的商业街。本段打卡点位主要位于秀野桥至人民南路区段。

思鲈园位于中山中路西林路路口西南侧,是在明代著名书画家董其昌的尚书坊遗址上修建的一座开放式公园。园内有思鲈亭、水云阁、回廊等,是附近居民休闲的好去处。

该园之名“思鲈”典出“莼鲈之思”。晋代张翰在洛阳为官,见秋风起而思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍,遂命驾而归,传为佳话。至于为何此地要命名为“思鲈”,一说是因为松江四腮鲈鱼曾被乾隆御赐为“江南第一名菜”,居中国四大名鱼(松江鲈、黄河鲤、兴凯湖鲌、松花江鳜)之首,松江也因此得名鲈乡;另一说是由古时此地附近的私路巷同音转换而来,“思鲈”系“私路”的雅称。

馆内设序厅区、人民防空展区、灾害防护展区和综合宣教区等四个专题区域,有大量有趣的互动装置和图文介绍,能够较好地提升参观者的国防意识和防灾减灾意识。

纪念馆建筑系清代一品大臣雷补同的旧居。雷圭元为雷补同之孙,也是我国著名工艺美术教育家、设计家。雷圭元一生从事图案研究,早年研究图案理论,以后侧重于中国传统图案研究,归纳出格律体、平视体、立视体等形式规律。

位于思鲈园南侧,照壁较大,上刻有“鹤舞云间”,“陆机文赋”,“夕照鲈乡”等三幅图画。

位于中山中路西林南路口,仅留下一根花岗石柱,背后是一面名为云间书画影壁的小照壁,上刻有多位松江名人。

坍牌楼原指代地点大致为即思鲈园与今松江公租房中间的道路。21世纪初,坍牌楼沿线居民区连同周边建筑一起被拆除,后为延续地名,原蒋泾桥重建并更名为坍牌楼桥。

历史上此段曾为松江城中心的繁华地段。现虽名为“老街”,实为一条仿明清建筑的旅游商业街,2003年1月开街。二十多年过去,相较于长桥街、庙前街,该街人流吸引力较弱,业态有待升级。

位于中山中路666号西林禅寺内,已有七百多年历史,为上海市现存最高的古塔(高46.5米)及清理发现文物最多的古塔,具有重要的历史、文化、科学价值。

位于中山中路458号,由四栋明清古建筑改建合并而成。馆内陈列了程十发2005年11月捐赠的80幅古代名家书画藏品及其本人作品,并复原了1923年至1951年程十发家居松江的生活场景。艺术馆旁的公园俗名马路桥绿地,雅名松江文化公园。

本段介绍的点位在人民南路上,西向东行走时请在中山中路人民南路口右转,再向前直行约7分钟。

位于人民南路64号。醉白池为上海最著名的五大古典园林之一,也是上海地区保存完整、独具明清风格的园林精粹。

醉白池为池名,又以池为园名。其园布局手法以池作全园中心,建筑采用自然布局手法置池四周,置物互为对景,起到步移景换的艺术效果;池周内外各八景,使其空间环环套接,庭院的时空连续变化,产生小中见大之感。

靠近9号线号口的是松江区文化馆与云间书房(会堂的三号、四号展厅),主要承接一些中小规模的文化展览。二号展厅正对广场和露天剧场,从地面直接进入即可。

向东步行5分钟,可见云间剧院,至下沉式庭院口左转,即达松江区图书馆。建筑一至三层为阅览区,四层为会堂一号展厅,功能同前述介绍的三号、四号展厅,但面积相对更大。

拥有悠久历史的铁路车站,原名松江站。2024年5月22日更名为松江北站,同年12月10日停办客运业务。目前只能在车站外部参观。

中山东路自通波塘桥起,至松卫北路止。本段打卡点位主要集中在通波塘至方塔南路区段。

“云间第一楼”原为松江府署谯楼,始建于宋代,相传其楼基原为三国时期东吴大将陆逊的点将台。楼曾因大火、战争、台风等原因损毁多次。1999年,松江区人民政府立项修复,2000年竣工。现为松江二中校门。

“云间第一楼”正对着的道路原名县府街,直通松金公路和云间粮仓。2016年启动改造后被改为贯穿“云间新天地”商业体的步行街,并同步更名“云间路”。

1978年,原松江县政府和上海市园林局利用兴圣教寺遗址182亩土地,以兴圣教寺塔(方塔)为主体,周围配以宋代石板桥,明代砖雕照壁、楠木厅,清代天妃宫,建成一个集文物、园林为一体的公园,名“方塔园”。

建于北宋年间,至今已有九百余年历史。塔高42.65米,方形九级,砖木结构,楼阁式,四周筑有围廊,逐层收缩。方塔结构精巧,斗拱更具特色,资料记载,在现有177朵斗拱中,宋代原物占62%。方塔千年不腐,炮轰不毁,西斜不倒(此前资料记载方塔朝西北倾斜62厘米)。目前无法登塔,只能在四周参观。

位于方塔北侧,建于明代洪武三年(1370年),原为松江府城隍庙门前的屏风墙,宽6.1米,中间高4.75米,约30平方米,是上海乃至全国最古老、最精致、最完好的大型砖雕。

位于方塔园东南角竹林深处、古河道畔的小岛上,建筑造型类似市郊农舍的四坡顶弯屋脊形式,毛竹梁架,大屋顶,茅草屋,方砖地坪,四面环水,弧形围墙,竹椅藤几,古朴自然,与四周竹景互相交融,浑然天成而别有风致。

原位于北苏州路河南路桥堍重建,庙额“天后宫”。20世纪70年代末因上海市政建设需要移至方塔园内,改名“天妃宫”。天妃宫现坐落于方塔园中心广场的东北隅,大殿俊秀,飞檐翼角,基座坦荡,台阶开阔,举架高耸,廊道萦回,梁柱粗硕,轩昂伟岸,气势恢宏。

方塔园内另有望仙桥、兰瑞堂、陈公祠、堑道等小景点,下面以图片形式简要呈现,有兴趣的读者可以自行打卡。

位于中山东路233号,1984年竣工。该馆面积不大,仅有600平方米的基本陈列展厅和一个500平方米的临时展厅。馆外设有碑亭和碑廊。

位于中山东路237号,1988年开放。科技馆共两层,设有魔法学院、低碳生活体验、脑智科学与人工智能等展区,互动项目较多。特别提醒:该馆11:00至13:00期间会午休,不对外开放。

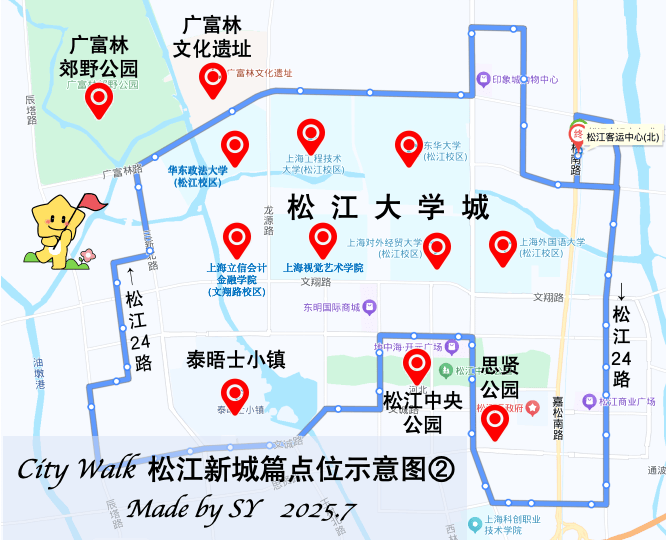

本条线号线松江新城站出发,考虑到新城路线各点位相距较远,若想缩短步行距离,可乘坐松江24路(内圈)接驳。

松江中央公园是松江新城较早建成的开放式绿地,2000年12月起开始首期工程,至2004年6月完成全部建设。公园东西长约2000米,南北宽300米。园内芳草萋萋,流水潺潺,漫坡起伏,绿树成荫,间布多处文化设施。文诚路以南另有思贤公园、市民广场,可一并打卡。

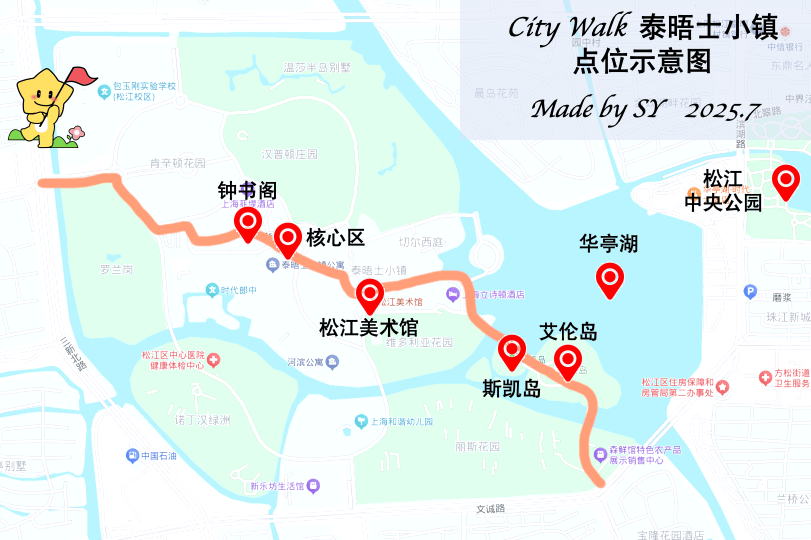

泰晤士小镇于2006年10月20日正式开放,广义上指集居住、商业、旅游、休闲等多种功能于一体的综合性住宅社区,具体包含“丽斯花园”“诺丁汉绿洲”“罗兰岗”“汉普顿庄园”“温莎半岛别墅”“维多利亚花园”等6个别墅区及“肯辛顿花园”“尼尔庭院”“切尔西庭北区”“切尔西庭南区”“河滨公园”等5个公寓居住区。

狭义上的泰晤士小镇特指小镇核心区,为避免混淆,下文中以“核心区”加以区分。行走时,建议从小镇东南侧文诚路玉树北路口入,至三新北路出。

小镇市政服务中心,以6点方向为起点,顺时针分别布局有松江区新时代文明实践中心/党建服务中心,松江区婚姻登记管理所,松江新城建设发展有限公司,原松江区规划展示馆(现易址,原址停用)和松江美术馆。

无论是建筑风格还是道路设计都极具英式风情的小镇。核心区西标志性建筑天主堂近期正在维修。

泰晤士小镇里的钟书阁为钟书阁首店,开业于2013年4月。2022年,该店荣获首届全民阅读大会“年度最美书店”称号。

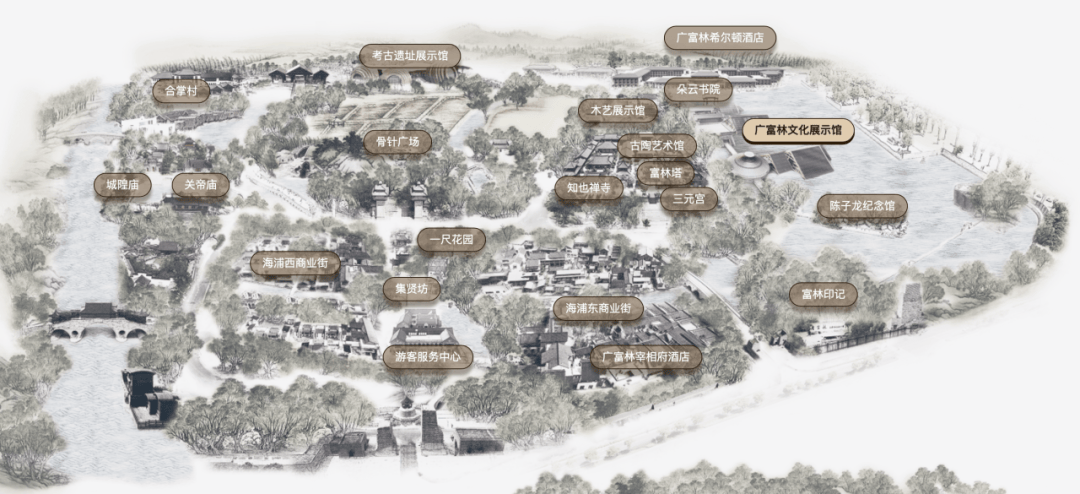

广富林遗址是上海历年发掘规模最大、出土文物最为丰富的考古遗址。最早的探掘始于1961年。世纪之交,考古学家在广富林遗址发现了环太湖地区新石器时代晚期一类新的文化遗存。2006年6月15日,广富林遗址出土的新文化遗存被正式命名为“广富林文化”。

2008年,松江区人民政府启动广富林遗址保护性开发建设。十年后,广富林遗址公园开始试运营。经几年完善,如今区域内建设已基本完成,并与西侧广富林郊野公园实现联通。

广富林遗址公园最具知名度的莫过于东侧的水下文化展示馆,内详细展示了“上海之根”的发展脉络。“上海之根”,其实是一个很值得说道的主题,笔者将在下一期作详细说明。

文化展示馆以西为三元宫、富林塔、知也禅寺和一片仿古街区,朵云书院亦隐于其中。再往西则是遗址核心保护区,区域南侧标志性建筑物为一根30米高的巨型骨针,象征着广富林先人的智慧与勤劳。保护区北则有一处考古遗址展示馆,陈列不多,有时间的话可以顺路打卡。

松江大学城对许多读者而言并不陌生,其是上海最大的大学城之一,多所高校在此设置校区。下面呈现的是大学城的早期发展节点图:

上海外国语大学、上海对外贸易学院(今上海对外经贸大学)、上海立信会计学院(今上海立信会计金融学院)松江校区启用。

各校建筑一校一貌,融合了中国园林和欧亚各国建筑风格,如东华大学(松江校区)融江南园林、现代建筑风格于一体;华东政法大学(松江校区)以哥特式风格呈现沉稳、典雅的中国庭院式布局;上海外国语大学(松江校区)穹顶大楼突显西调;上海对外经贸大学(松江校区)语言信息中心大楼宏伟典雅;上海工程技术大学(松江校区)的主体建筑体现“现代化、信息化、人文化、园林化”理念;而地处上海视觉艺术学院中央的图文信息中心,从北面看是欧式建筑模样,从南面看则像一只蓝色的眼睛。

利用互联网查询“松江大学城内有几所高校”这一问题,可能会得到7或8两种答案。这是为什么呢?原来,位于大学城中央的上海大学生体育中心,还有另一个名字——上海体育大学松江校区。校区的主体建筑为占地11.7万平方米的上海大学生体育中心,其由滑冰馆、游泳馆及大学城交通枢纽三部分构成。校区每年承担着大学城各所高校280余节特色体育选修课程,参与学生超8000人。

篇幅所限,松江大学城各校园内的具体导览路线不作详细展开,有兴趣的读者可自行探索。

在松江新城的不少地方都能看到这样的口号:全力打造“科创、人文、生态”的现代化新松江。完成今天的路线打卡后,相信各位读者都能对“人文”“生态”产生更深刻的理解,那么,“科创”又体现在何处呢?松江科技馆内的一处设计揭晓了答案——

2016年5月,松江提出“G60科创走廊”的概念,沿G60高速公路布局科创及先进制造业。自此,G60科创走廊的范围不断扩大。目前,长三角G60科创走廊已包括上海、嘉兴、杭州、金华、苏州、湖州、宣城、芜湖、合肥等9座城市,覆盖面积约7.62万平方公里。

作为长三角一体化发展国家战略的重要载体,长三角G60科创走廊紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词,坚持科技创新和制度创新双轮驱动,区域创新策源能力不断提升,科技创新共同体活力奔涌,为区域协同发展探索出一条新路径。

在黄浦江上游的沃土上,“云间”的古老称谓仍流淌在方塔园的飞檐翘角间,而“上海之根”的文明密码早已镌刻进广富林遗址的陶片纹路。这片传承着文化基因的土地,曾以“衣被天下”的棉纺织业滋养江南,如今正以G60科创走廊为轴,将千年农耕智慧转化为现代产业动能。从董其昌笔下的水墨烟云到松江枢纽的钢铁脉络,从仓城老街的市井烟火到大学城涌动的青春浪潮——历史与未来的每一次对话,都在重新定义这座新城的文化坐标,让松江在守护根脉的同时,始终保持着破土而出的生长姿态。返回搜狐,查看更多

2025-07-23 14:17:06

2025-07-23 14:17:06 浏览次数: 次

浏览次数: 次 返回列表

返回列表 友情链接:

友情链接: